Répapiades

- Le blues du Couderc

- Les sucres

- Le fakir du 15 août

- Sœur Virginie et l’Albert

- Le chasseur de serpents

- Le coup des bars

- On va faire le lait

- L’affaire de l’orme de Saint-Jean

- La soupe des mariés

- Les exploits de Jésus, la Grève et la Piaule

- La maison Balez

Des anecdotes très anciennes et des histoires qui ont émaillé notre jeunesse et qui, en l’absence de télé et même de radio, faisaient, des années durant, l’objet des conversations de bistrot, de veillées ou de toutes occasions. Durant ces années d’« avant guerre » et même quelque années « après guerre » les Bleymardois ne pouvaient compter que sur eux pour se distraire, s’amuser et se raconter d’où la multitude d’histoires transmises de générations en générations qui amusaient jeunes et vieux et qui paraîtront, maintenant bien banales. J’en livre quelques unes même si elles ne font guère plus rire que moi.

1. Le blues du Couderc

L’histoire se passe au cours d’un hiver des années 38 ou 39. Le Bleymard est recouvert d’une épaisse couche de neige où seule « la trace » de la largeur d’une pelle permet la traversée du village. Le silence cotonneux de cette belle matinée est soudain rompu par un cri, que dis-je un hurlement : « Oh Louis ! Pissé blu !!! — Oh Louis ! Je pisse bleu ! » : c’est l’Albert qui, du Couderc, interpelle le Louis, lequel 50 m plus haut, s’apprête, aussi, à satisfaire un besoin naturel. Un court instant et … « Noun dé Diou ! Léou tabé ! — Nom de Dieu ! Moi aussi ! » s’époumone le Louis.

Les deux examinent les traces respectives de leur miction pour se rendre à l’évidence : le dessin sur la neige est plus ou moins artistique mais il est d’un splendide bleu foncé. L’arrivée du Maginot, de l’Émile, puis du François, du Poulitou, de l’Henri… met fin à la contemplation de leur œuvre mais ne fait que confirmer leur affolement : toute la gent masculine pisse bleu ! On se regroupe au Couderc devant la terrasse de l’Albert, on échafaude des hypothèses et ceux qui en ont encore la possibilité lâchent quelques gouttes pour obtenir, hélas, confirmation que l’épidémie perdure.

Une réunion s’organise dans l’atelier de l’Émile tandis que la nouvelle se répand comme une traînée de… poudreuse dans le village où les femmes ne manquent pas de l’amplifier, certaines évoquant même quelque mystérieuse maladie honteuse attrapée à l’occasion d’on ne sait quel banquet d’anciens combattants !

L’Albert, propose de mettre les ridelles à son camion pour amener tous les « malades » chez le docteur à Mende. Beaucoup l’approuvent et le pressent de faire vite… sauf l’Henri qui fait preuve d’un remarquable sang-froid et surtout le Louis qui pris d’un inextinguible fou-rire, se roule dans les copeaux qui jonchent le sol autour de la raboteuse.

Tout finit par s’expliquer : c’est l’Henri qui a amené de Mende des bonbons au bleu de méthylène et qui en a fait généreusement profiter ses copains avec la complicité du Louis.

Puis tout se termine au bistrot, où ces anciens, peu au fait des connaissances médicales, mais sachant rigoler et taper le carton comme personne, prolongèrent la matinée, jusqu’à ce que, pour certains, leurs femmes viennent les « ramasser ».

Je me souviens très nettement de quelques bribes de l’événement, notamment les « expérimentations » au Couderc , le Louis se tordant de rire dans les copeaux… mais surtout cette histoire fut tellement racontée dans les veillées, les charbonnades, que pendant de nombreuses années elle fit partie du patrimoine culturel del Bluma.

Elle m’a été racontée telle que je la livre par ma tante la Marie de l’Albert, laquelle, plus tard, elle était déjà âgée, se souvint d’un détail que, pour ma part, j’ai jugé assez savoureux :

Je me souviens, qu’en compagnie d’autres galopins de ton âge tu ne quittais pas les hommes pendant qu’ils se livraient à leurs expériences. À un moment donné, tu es entré en courant dans la cuisine en criant « Oulala tata ! Si tu voyais comme elle est grosse la quiquette du tonton ! »

2. Les sucres

Un soir, l’Albert rentre de Mende, ouvre la porte de la cuisine et lance violemment un projectile dans la fenêtre, en face. Le bruit est impressionnant, mais la vitre ne bronche pas. Deuxième lancer : même effet. Il explique qu’il a appris ce truc à Mende. Il s’agit de morceaux de sucre, le sucre ayant la particularité de ne pas casser les vitres aussi fort que tu les projettes. C’est scientifique. (!?)

On s’y met tous lance que tu lanceras, l’embrasure de la fenêtre est rapidement jonchée de morceaux de sucre… qu’on récupérera.

Voilà que passe l’Émile, qui vient du Bizat acheter son paquet de gris, l’Albert l’interpelle : « Béni beiré Emilo ! — Viens voir Émile ! » Il monte et, informé sur le champ, participe à cette scientifique expérience. Puis il empoche 5 ou 6 morceaux de sucre et prend congé.

La Blanche, son épouse, le voit arriver, s’arrêter à la porte et imperturbable, sans prononcer la moindre parole, prendre un fabuleux élan et lancer à toute volée un projectile dans la fenêtre… dont la vitre explose dans un vacarme amplifié par le silence ambiant, tandis que les éclats de verre s’éparpillent pour partie dans la rue, pour partie sur le lino !!

L’Émile rempli de stupeur, voit sa femme se lever, se diriger vers la porte comme pour s’enfuir « Es débéngut nechi ! — Il est devenu fou ! » et il ne peut que bredouiller « Éro maou masticat, éro maou masticat !!! — Il était mal mastiqué, il était mal mastiqué !!! »

Nous avons longtemps rigolé, à l’évocation de cette histoire, avec le fils de l’Émile, mon grand ami de toujours Justin, aujourd’hui disparu.

3. Le fakir du 15 août

Lors d’une fête votive, à laquelle participe mon frère, en 1946 ou 1947, l’idée germe de monter une attraction (je dirais une arnaque) de fakir . C’est mon cousin, Joseph, qui s’y colle :

Outrageusement maquillé, revêtu de châles voiles et turban lui donnant une vague apparence indo-sénégalo-mauresque, il est amené en grand secret au pré de la tour, dans une cabane édifiée avec une gabio(1) recouverte de bâche. Dans une inquiétante pénombre, il prodigue – contre espèces sonnantes et trébuchantes – conseils et bonne aventure l’après-midi durant. Il est d’autant plus crédible que, connaissant tous ses clients, le fakir est en mesure de leur « dévoiler » beaucoup de détails de leur passé.

Il reçoit au cours de sa prestation des confidences parfois croustillantes de jeunes et de moins jeunes… dont on devine l’embarras lorsque la supercherie sera dévoilée. Le « fakir » fit preuve d’une parfaite déontologie en ne dévoilant jamais les petits secrets qui lui avaient été confiés.

Mais la galéjade l’emporte sur le ressentiment et pendant des années lou débinaïré du 15 août fera l’objet des conversations et des rigolades préférées des Bleymardois.

À noter que, quelques années plus tard, le « fakir » devint le Père Abbé de l’abbaye de Saint-Michel-de-Frigolet, immortalisée par Alphonse Daudet… et Marcel Pagnol (l’élixir du père Gaucher).

(1) Pour rentrer les foins, on adaptait sur les chars (qui avaient des dimensions très modestes), une sorte de cage à claire voie, faite de planches et de liteaux et qui devait mesurer environ 1,50 m de largeur, 2,50 m de longueur sur 2 m de haut. On quichait, en vrac, le foin dans cette gabio pour l’entreposer dans les granges, les paillots. Lorsque tout le foin était rentré et bien tassé, l’un de nos jeux consistait à creuser des galeries à l’intérieur, ce qui parait, il n’était pas sans danger.

4. Sœur Virginie et l’Albert

En parcourant le recensement de 1936, que m’a fait parvenir Jean Claude Rouvière, je m’arrête sur deux noms évocateurs de mon enfance :

- Germaine Pratlong, institutrice privée ;

- Virginie Albaret, infirmière.

Il s’agit de deux religieuses du couvent situé au dessous de l’église et qui nous recevaient, je crois pour des répétitions de catéchisme.

Sœur Germaine était un petit bout de femme, timide d’une exquise gentillesse.

Souvent, en lieu et place de patenôtres, elle préférait répondre à nos pressantes sollicitations pour faire défiler de belles photos à travers sa « lanterne magique ».

Sœur Virginie, au contraire était une forte femme à l’abondante chevelure blanche et au verbe haut. Elle était loin d’être méchante mais sa sainteté et sa sévérité nous terrorisaient d’autant plus, que sa qualité d’infirmière laissait planer sur nos fesses la perspective de redoutables piqûres.

Par une belle journée de printemps mon oncle Albert et ma tante faisaient une livraison de bière quand le camion, un vieux Ford, tomba brusquement en panne sur la place. Après de très longs moments de vains et douloureux efforts, l’Albert, dont la qualité première n’était pas la patience, s’échinait encore en proférant, à son habitude, des jurons de plus en plus sonores et sans ambiguïté : « Noum dé Diou ! » … « Putain dé Diou ! » … « Coun dé Diou ! » (traduction superflue)

Vint à passer sœur Virginie, atterrée, épouvantée par ces blasphèmes :

« Oh Monsieur Reboul arrêtez d’insulter le saint nom de Dieu ! Demandez plutôt le secours et l’assistance de la Sainte Vierge !

— Ah ! Qué benié pas mi faïré caga aquello tabé !1 »

C’est ma tante qui m’a rapporté cette anecdote il y a au moins 60 ans en ajoutant que mon oncle avait tellement regretté son attitude, que le lendemain, tout contrit, il portait une bonbonne de vin au couvent.

5. Le chasseur de serpents

M. Raynal, le père de mon excellent ami Henri (le Ricou) avait, entre autres, une passion : la chasse aux serpents.

Armé d’un bâton fourchu, il se rendait dans les « cagnards » de la Gazelle pour traquer couleuvres et vipères. Après leur avoir immobilisé la tête dans la fourche de son bâton, il leur arrachait, disait-il, les crocs en leur faisant mordre un chiffon, puis il les exhibait dans le village en les tenant par la queue à la grande frayeur des passants.

Il avait, aussi, une autre passion, faire des blagues et je me souviens qu’à plusieurs reprises ma tante, plongeant la main dans sa boite à lettres, la retirait en hurlant après avoir saisi en place du courrier attendu, un serpent heureusement mort. Sans me tromper, je peux prétendre qu’à ces occasions son cri dépassant largement les limites de la Croix de la Mission, faisait sursauter les paisibles consommateurs de la Remise. (Elle avait un organe exceptionnellement puissant et ses éternuements jouissaient d’une certaine célébrité, leur portée ne le cédant en rien à ceux de son amie la Marcelle, ce n’est pas mon ami et voisin Justin Devéze qui me démentira.)

Il va se soi que, les jours suivant, le père Raynal pouvait s’attendre à recevoir une casserole d’eau sur la tête dés qu’il passerait sous la fenêtre de sa victime.

6. Le coup des bars

Le mur surplombant le champ de Paul Farges, à la Croix de la Mission, était surmonté de lourdes dalles de schiste, des bars, de près de 1 m de longueur et de quelque 8 à 10 cm d’épaisseur pesant, chacune, plus de 50 kg.

Alors qu’une demi-douzaine de jeunes discutaient, assis sur ces bars, le père Raynal vint à passer.

La personne qui m’a rapporté l’anecdote ne m’a pas précisé par quels arguments, mais il demeure que notre galégiaïre persuada les lascars à balancer, la nuit venue, tous les bars dans le champ.

C’est ainsi que le lendemain matin, dans le cadre des prestations, une dizaine d’hommes conduits par le chef cantonnier, s’échinèrent, la matinée durant à remettre les bars en place.

Les « Noum dé Diou ! », « Putos dé drôles » et autres amabilités fusaient avec d’autant plus de vigueur, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, que les « réquisitionnés » s’abreuvaient, régulièrement en face, à la cave de l’Albert, qui tenait tonneau ouvert et qui, bien entendu faisait partie des travailleurs… et des consommateurs (je ne jurerai pas que M. Raynal ne soit pas passé par hasard et n’ait pas fait partie… des consommateurs).

7. On va faire le lait

Un certain nombre de paysans, pour conserver au frais le lait produit par leurs trois ou quatre vaches, rangeaient la marmite, le couvercle recouvert de lauzes, à l’extérieur de leur maison, dans un trou, au bord d’une source ou d’un ruisselet ou dans tout autre endroit bien abrité.

Le lait ainsi reposé, était prêt, le lendemain matin, à être écrémé à la louche, pour recueillir la précieuse burade et confectionner beurre et fromages.

Une à deux fois l’an, dans la journée, un certain nombre de lascars (en fait la majeure partie des garçons de 15 à 18 ans) s’interpelaient par cette phrase laconique : « Ce soir on va faire le lait du Ferrier ou du Marius ou du Poulitou, etc. »

Que signifiait cette invitation ? Très prosaïquement, il s’agissait, à la nuit tombante, d’organiser une expédition pour aller subtiliser la marmite de lait du Ferrier, du Marius ou de tout autre fermier du Bleymard et des environs, assez imprudent pour confier sa marmite sommairement camouflée, aux étoiles.

Le produit du larcin était alors consommé, le soir même dans l’un ou l’autre des bistrots du village sous forme de café-au-lait.

Mais pourquoi ce rite alors que la plupart des maraudeurs étaient eux-mêmes, fils de paysans et disposaient chez eux d’autant de lait que pouvait en contenir leur ventre ?

C’était ce qu’on appelle la tradition, laquelle, bonne ou mauvaise, se perpétuait depuis des années voire des siècles. Certes, le lendemain, lorsque la fermière trouvait sa marmite vide, et parfaitement lavée, elle n’éprouvait pas un enthousiasme délirant quelque soit son attachement aux traditions et même si ses « clients » avaient déposé quelques pièces au fond du seau pour rembourser, symboliquement, l’emprunt. Certes, le fermier surprenant les amoureux de son lait, loin de s’en trouver flatté, ne manquait pas de les abreuver d’insultes et de les poursuivre à travers chemins et travers.

Il est vrai aussi que, lorsqu’un coupable était identifié, par la victime, et dénoncé à son père, le châtiment, corporel, était immédiat et rude… cela aussi faisait partie de la tradition !

Ces expéditions se conclurent par certains épisodes assez cocasses :

À l’issue de l’un de ces raids, les consommateurs se rendirent dans un des cafés du Bleymard. La patronne confectionna le traditionnel café-au-lait, et, le lendemain matin, quand elle souleva le couvercle de sa réserve en vue de prélever un peu de burade pour son premier café… sa louche ne rencontra qu’un vide abyssal, la présence de quelques sous troués au fond du récipient ne faisant que lui confirmer l’horreur : elle avait servi et gâté ses convives avec son propre lait ! Pour comble, parmi les « voleurs » se trouvait son propre fils (c’est lui qui m’a rapporté l’anecdote, dont il conserve un souvenir assez cuisant). Pour expliquer la chose, il convient de préciser que les marmites, provenant toutes de la quincaillerie Devéze (la Baptistine), étaient absolument identiques quel qu’en soit leur propriétaire.

La dernière expédition sévit le jour de la fête du retour des prisonniers, en 1945 ou 1946, j’étais encore trop jeune pour avoir été admis à participer à ces raids.

8. L’affaire de l’orme de Saint-Jean

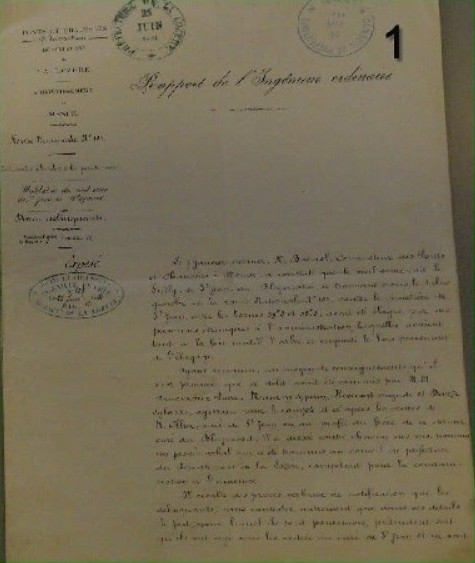

Je place ici ce document, historique, en raison de l’importance donnée à l’élagage, intempestif, d’un arbre qui parait relever de la galéjade ou d’une nouvelle de Pagnol.

En substance l’orme de Sully, situé à l’angle du cimetière, à été élagué par 4 délinquants (sic) de Saint-Jean, sur l’ordre du curé Ollier, et au bénéfice de son frère curé du Bleymard.

Le dossier comporte plus de quinze pièces de procédure mais je ne livre dans cette page qu’un résumé du long rapport de l’Ingénieur Ordinaire des Ponts et Chaussées. Des scans du rapport complet se trouvent plus bas.

Le 5 janvier 1881, M. Bardol, conducteur des Ponts et Chaussées, a constaté que le vieil orme se trouvant dans le talus gauche de la R.N. 101, contre le cimetière de Saint-Jean, avait été élagué… et le bois emporté… le délit avait été commis par MM. Amouroux Pierre, Maurin Cyprien, Reversat Auguste et Devéze Sylvestre, agissant pour le compte et sur ordre de M. Ollier curé de Saint-Jean au profit de son frère curé du Bleymard…

…

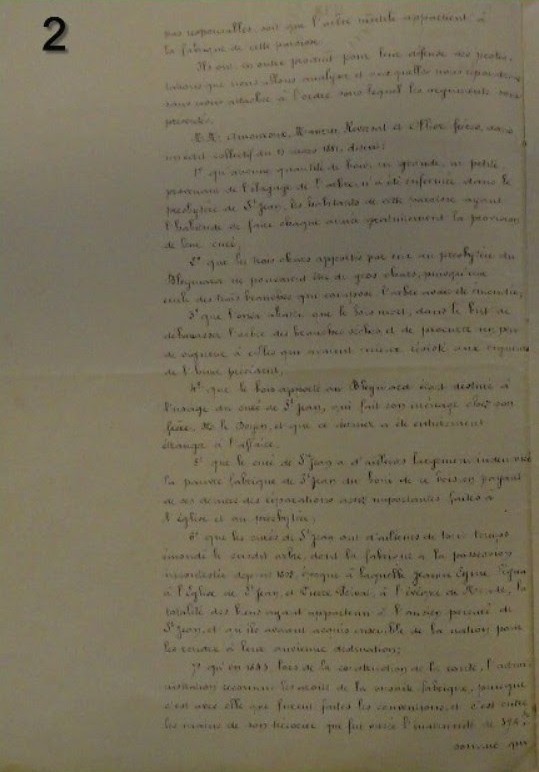

MM. Amouroux, Reversat et Ollier frères dans un écrit collectif du 13 mars disent que :

- Aucune quantité de bois n’a été enfermée au presbytère de Saint-Jean, les habitants de cette paroisse ayant l’habitude de faire chaque année, gratuitement, la provision de leur curé (la bouade) ;

- Les trois chars apportés au Bleymard n’étaient pas gros puisqu’une seule branche avait été émondée ;

- L’on a abattu que le bois mort dans le but de débarrasser l’arbre de ses branches sèches ;

- Le bois apporté au Bleymard était destiné à l’usage du curé de Saint-Jean qui fait son ménage chez son frère curé doyen… ce dernier étant entièrement étranger à l’affaire ;

- Le curé de Saint-Jean a largement indemnisé la pauvre fabrique2 de Saint-Jean…en payant de ses deniers des réparations faites à l’église et au presbytère ;

- Les curés de Saint-Jean ont de tout temps émondé cet arbre… dont la fabrique a la possession incontestée depuis 1802 date à laquelle Jeanne Eyme légua à l’église… la totalité des biens de l’ancien prieuré, qu’elle avait acquis de la nation pour les rendre à leur ancienne destination ;

- En 1843, lors de la construction de la route l’administration reconnut les droits de ladite fabrique puisque c’est avec elle que furent passée les conventions de cession d’une portion du cimetière, la somme reçue, 374 francs, aurait été insuffisante si l’arbre avait été compris dans la vente ;

- Encore aujourd’hui… le mur qui longe la route est obligé de faire un coude et de se replier à angle droit pour aboutir à l’arbre.

De son côté M. Devéze Sylvestre , déclare ne pas avoir participé à l’émondage mais avoir transporté un char de bois au presbytère du Bleymard.

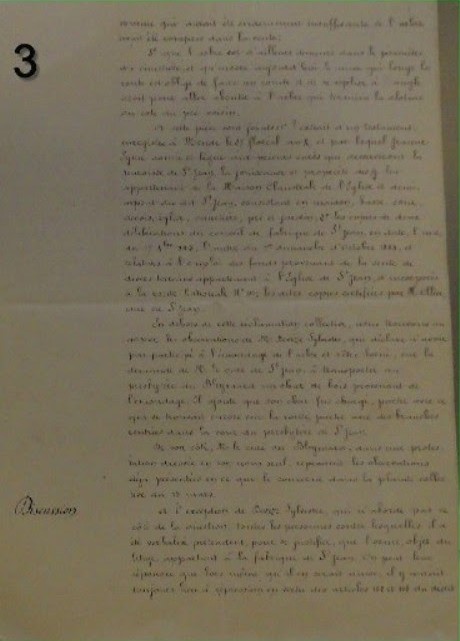

L’Ingénieur expose alors ses arguments et c’est, à mon avis, un chef-d’œuvre, car il démolit point par point toutes les assertions de la défense et même imagine, pour les contrer, des arguments qui n’ont pas été formulés. On en vient à oublier que l’objet du rapport est… une branche d’arbre !

… on peut répondre que :

- Lors même que l’arbre aurait appartenu à la fabrique, il y aurait lieu à répression en vertu des articles 102 et 105 du décret du 16 octobre 1811 ;

- Mais il est facile de démontrer que l’arbre n’appartient pas à la fabrique mais à l’État ;

L’ argumentation qui suit est étayée par de nombreuses pièces et plans :

- On ne trouve pas trace de vente d’une portion du cimetière… cette vente ne peut donc être considérée que comme simplement probable… mais si on trouve pas l’acte c’est qu’il n’existe pas…

- La prétendue vente n’aurait pu avoir lieu que 10 ans après la dernière inhumation… si elle avait été faite elle l’aurait été en violation de la loi ;

- Même si l’on considère que l’arbre n’a pas été compris dans la vente (modicité du prix de 374 francs), cela résulte du fait que l’arbre n’a jamais été dans le cimetière…

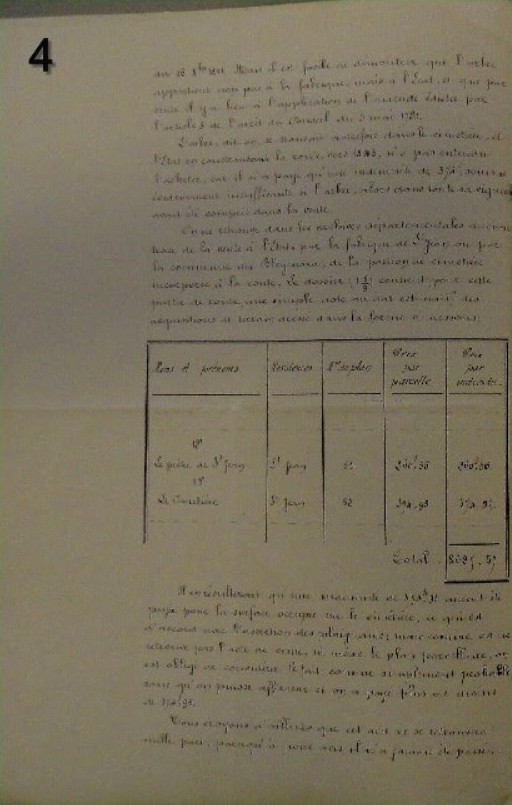

Suit une longue et minutieuse démonstration sur les positions respectives de l’arbre et du mur et la conclusion que :

… le grossissement des arbres ayant lieu par couches à peu près concentriques, on ne peut concevoir qu’un arbre planté d’abord à l’intérieur du mur, se retrouverait aujourd’hui à l’extérieur. On devrait plutôt admettre que gêné dans sa croissance par le mur il se serait rejeté de préférence vers l’espace libre, c’est-à-dire du côté du cimetière… l’État est donc incontestablement propriétaire de cet arbre… il l’a fait élaguer, il y a plusieurs années par son cantonnier Vincent et ce sans opposition de la fabrique de Saint-Jean.

L’ingénieur ne s’en tient pas là. Pour faire un sort à toute possibilités de contestations il déclare que :

Si les contrevenants entendaient soutenir que, même en dehors du cimetière, l’arbre doit être considéré comme appartenant à l’ancien prieuré investi de la paroisse féodale nous répondrions que ces droits ont été supprimés par l’art. 15 de la loi du 28 août 1792.

Sur l’excuse du « bois mort », l’Ingénieur déclare :

On n’a pas enlevé tout le bois mort et on n’a pas coupé que du bois mort (!) et l’on n’a pas donné aux branches amputées les soins nécessaires… il est difficile d’admettre qu’un autre guide que le caprice ait dirigé les opérateurs.

… enfin :

La justification produite en faveur du curé de Saint-Jean, qui aurait indemnisé la fabrique pèche par sa base puisque l’arbre n’appartient pas à la fabrique.

En ce qui concerne les 4 exécutants :

On peut sans porter atteinte à l’intérêt public, abandonner les poursuite… nous n’avons pas de raisons de douter de leur bonne foi, pas plus que de celle du curé du Bleymard. À l’égard de l’abbé Ollier de Saint-Jean… il y a lieu d’appliquer l’art. 8 de l’arrêt du conseil du 3 mars 1720… nous pensons, toutefois qu’il y a des circonstances atténuantes et qu’il convient de faire application de l’art. 1 de la loi du 23 mars 1842.

… par suite nous proposons que M. l’abbé Ollier soit condamné à une amende de cinquante francs… un tiers à l’État, un tiers à la commune, un tiers à l’agent ayant constaté le délit.

L’abbé Ollier a fait une requête pour faire réduire son amende mais le dossier ne contient pas la suite donnée.

À noter que l’arbre dont il s’agit était un fort bel orme puisqu’il mesurait 5,35 m de circonférence à 1,50 m au dessus du niveau de la route.

9. La soupe des mariés

Les mariages auxquels s’attachait une grande solennité, faisaient alors l’objet d’une fête souvent somptueuse, toujours pittoresque.

Après l’église et la mairie, venait le temps des réjouissances : les apéritifs précédaient un magnifique repas où, le plus souvent trônait la tête de veau. Par tête de veau, il faut voir, non pas ce « roulé informe » que l’on nous sert aujourd’hui, mais une véritable tête entière, décorée de fleurs et de persil.

Au dessert, après moultes libations, les jeunes amis des mariés se glissaient sous la table à la conquête de la jarretière. Les cris effarouchés de la jeune épousée n’y pouvaient rien : la jarretière était conquise… et mise en vente aux enchères au profit du jeune couple.

Mais une épreuve bien plus redoutable attendait les mariés : la fameuse soupe apportée au milieu de la nuit jusque dans leur lit et présentée dans un pot-de-chambre (lou kèli).

Toutes les ruses étaient mises en œuvre pour échapper à cette épreuve et, notamment, le secret du lieu de la nuit de noce.

Pour dérouter les perturbateurs, les nobis se gardaient de coucher chez leurs parents ou à l’hôtel où se déroulait la noce. Ils s’étaient mis, préalablement, d’accord avec un habitant du village afin qu’il leur offre l’hospitalité pour cette première nuit.

La maison de mon oncle Albert se prêtait parfaitement à cet usage en raison de l’accès direct d’une chambre indépendante à partir du Couderc. C’est dire le nombre de mariés qui y ont passé leur nuit de noce. L’hôte, bénévole, jurait bien entendu sur ses grands dieux de ne pas révéler le secret.

Alors, après la dernière goutte, l’exécution de quelques valses, polkas et autres bourrées, nos tourtereaux s’éclipsaient discrètement pour gagner leur nid d’amour improvisé. Mais le village n’était déjà pas grand à cette époque, et, surtout, il n’était pas nécessaire de torturer longuement et sauvagement le complice de mariés pour qu’il vende la mèche.

C’est donc un cortège de jeunes chantant, braillant, avec parfois le renfort d’une trompette, qui se répandait dans les rues du village. Ils feignaient, un moment de chercher les échappés mais finissaient par faire irruption dans la chambre (dont, tant qu’il y était, le logeur félon leur avait remis la clé). Ils servaient alors au jeune couple, surpris, (mais pas trop), et dépité, (mais pas trop), une mixture présentée dans un pot de chambre (j’ose espérer, réservé à cet usage).

Cette soupe se composait de vin blanc, idéalement tiède dans lequel surnageait du chocolat, plus ou moins ramolli, tout étant fait pour donner à la soupe une apparence évocatrice et peu ragoutante. Le tout se passait dans la rigolade, mais il n’était pas question de refuser, au minimum de goûter à la savante préparation. À défaut de bonne volonté, il y avait toujours un bon copain (ou copine), muni d’une louche, prêt à embuquer le récalcitrant.

Mais les perturbateurs savaient se montrer compréhensifs et, rapidement les nobis étaient laissés à des occupations autrement plus agréables.

Ci-dessous vous pourrez voir, devant l’hôtel de la Remise, la photographie d’un mariage qui dut avoir lieu vers 1938 (Julien Amouroux d’Orcières et Louise Peytavin des Alpiers). Je suis persuadé que ce sympathique couple eut droit au « pot de chambre », ma conviction étant renforcée par la présence, en haut, à gauche, de l’Albert et de son épouse la Marie de l’Albert.

Voir aussi page sur les photos + « Si des lecteurs peuvent me renseigner sur les participants que je n’ai pu nommer je les en remercie vivement. »

10. Les exploits de Jésus, la Grève et la Piaule

Au début du siècle précédent, sévissait au Bleymard un trio de vieux pendards aimant autant les bonnes blagues que la dive bouteille. Le Jésus et ses deux acolytes préférés La Piaule et La Grève avaient conquis une réelle célébrité par leurs innombrables facéties qui ne sont pas sans évoquer pour moi celles des Pieds-Nickelés qui enchantèrent mon enfance. En voici trois dont je garantis l’authenticité :

10.1. Et le fût… fut

Un beau matin de juin, alors qu’il passait au Couderc, mon jeune et apprécié ami Claude a rappelé à ma mémoire défaillante un des exploits du trio :

Nos trois compères, assis sur une murette près de la Remise, se prélassaient attendant, peut-être le passage d’une potentielle victime de leurs catures ou plus certainement celui d’une âme généreuse susceptible de leur offrir un canon de rouge.

Sortant de son café-restaurant, le Marius accompagné d’un représentant en vins aperçoit nos trois lascars dont il ne connaissait que trop la malice (voir plus bas). Flairant une possible blague, il interpelle le négociant : « Vous avez la chance de rencontrer, ici, les plus fins connaisseurs en vins du Bleymard et des environs » et, la main sur l’épaule, il le pousse gentiment devant l’aréopage des « experts ».

On goûte le contenu des petites fioles d’échantillons avec les indispensables claquements de langue (mais on ne recrache rien !), on négocie, on marchande et finalement on condescend à commander un tonneau de 30 litres du meilleur.

Le samedi suivant, le car amène, de la gare de Villefort, le tonnelet de nectar, lequel promptement chargé sur une brouette est acheminé, par l’encore joli chemin de sous-mamé-Jeanne, jusqu’à la maison du Jésus.

Immédiatement mis en perce le tonneau avait en quelque sorte, « perdu toute contenance » avant la fin du week-end au profit des trois fins gosiers.

Cependant, quelques jours plus tard, le facteur apporte à l’un des amateurs de bon vin (peu importe lequel) un pli contenant la facture et un bon pour renvoyer le fût dès qu’il serait vide. Nos amis constatent que si le vin fut doux aux gosiers, la facture était salée !

Alors ? … Alors le brave négociant, frisa l’apoplexie dans sa maison de Corconne (Gard) quand il reçut, par retour du courrier, sa belle facture, avec, en guise de paiement, rédigée en lettres capitales, la formule aussi lapidaire qu’explicite suivante.

Vin bu, fût perdu, argent foutu !!!

10.2. Jésus meneur de Grève

Un matin d’automne, la Grève et le Jésus passant à la Remise aperçoivent un jeune qui devant l’écurie du Marius s’acharne à fendre de respectables bûches de fayard.

« Qu’est que tu fais là, Pierrot ?

— Et bé, vous voyez bien que je fends le bois du Marius.

— Et il te paie pour ça ?

— Je comprends bien, quand il reviendra de Mende, il doit me donner cinq francs et un litre. »

Nos deux compères se regardent, se parlent à l’oreille et partent d’un grand rire.

« Qu’est-ce qui vous prend de rigoler, vous vous foutez de moi ?

— Oh rien, tu es bien brave, mais tu te fais couillonner, tu sais pas que le Marius est un peu juif3 ? Ti pagaro pas jamaï, béléou ti bailaro un litré dé piquéto et encaro acos pas sur ! 4

— Vous me racontez pas des blagues au moins, s’inquiète le simplet.

— Saïqué nou ! Et tu seras pas le premier qu’il attrape baï ! »

Et voilà notre brave Pierrot qui plante la hache, cougnets, bûches et s’apprête à partir. Mais les deux gandards, jamais à court d’imagination, l’arrêtent un instant.

« Le dernier à qui il a fait le coup lui a tout palafiqué son bûcher… »

Aussitôt dit aussitôt fait et chacun part de son côté.

Comment décrire la stupéfaction puis la fureur du Marius descendant du car, une pièce de cinq francs à la main pour constater que loin d’être fendues et rangées, toutes ses bûches sont en estampel, avec les outils, devant son écurie déserte.

10.3. Jésus ressuscité

Le surnommé Jésus, habitait sous-mamé-Jeanne, une petite maison, proche du café-restaurant Bouquet.

Un soir, vraisemblablement après des libations particulièrement copieuses, il s’affaisse dans l’entrée de sa maison, au bas de l’escalier, tout juste derrière la porte d’entrée et reste dans cette position la nuit entière.

Le lendemain matin, au lever du jour, une femme qui se rendait à la messe est intriguée : la porte du Jésus est entrouverte ! Poussée par la curiosité ou la manifestation d’une charité bien chrétienne l’histoire ne le dit pas, elle pousse la porte, et un cri perçant en buttant sur le corps inanimé du Jésus. Ses efforts, ses cris ne parviennent pas à faire bouger le corps étalé sur les dalles de l’entrée.

Elle court donc chez le curé-doyen, dont le presbytère est tout proche, de l’autre côté du pont de Combesourde : « Moussu lou curat, benét bité, lou Jésus es mort !!5 » Affolé, notre brave curé revêt le surplis, se charge des saintes huiles et, accompagné de la sainte femme, se précipite vers la maison du « défunt » qu’il trouve toujours inanimé.

Il entame donc le rituel et les prières de l’extrême-onction, quand notre ami ouvre un œil, puis l’autre et s’exclame tout à coup : « Déqué fasét aqui, Moussu lou curat, sioï pas mort, ni maï embégio. Aco saro per un antré cop.6 »

Et, pendant que le curé dépité, retourne à son petit déjeuner, notre brave femme, les sangs encore retournés, mais ayant perçu le côté cocasse de la situation, se répand dans le village en annonçant la nouvelle : « Eh bé , sén éncaro luin dé pachos, et pas méns lou Jésus és déjia ressucitat !7 »

À ces trois anecdotes il faut évidemment ajouter leur démonstration de triomphe lors d’une élection de M° Ferrand relatée plus haut : la parade électorale.

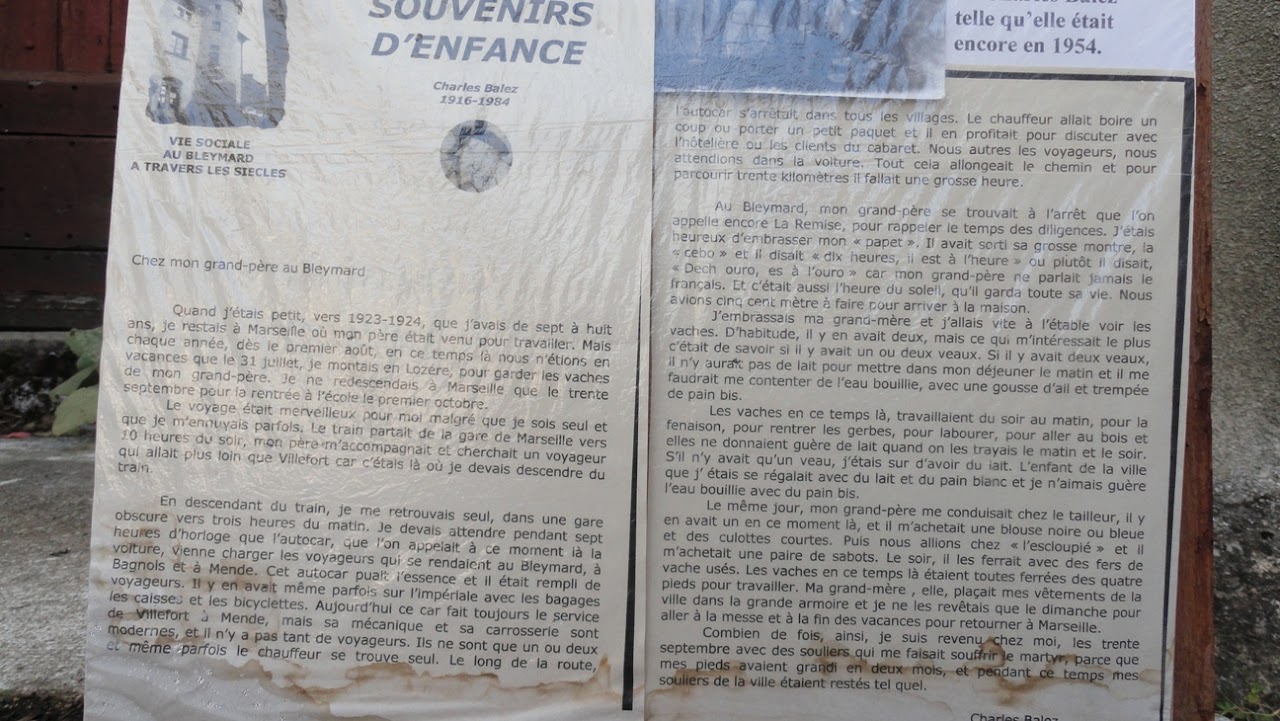

11. La maison Balez

Lorsque, il y a quelques années je sillonnais les rues du village pour photographier les linteaux et vieilles pierres, mon attention a été attirée par une série de documents et photos affichés en façade de la maison Balez de la Campanade.

Le dessus de porte de cette maison étant assez original, je l’ai inclus, avec les photos, dans la page Vieilles pierres.

Par M. Yonne Balez j’ai appris, depuis, que cette maison abrita l’école communale jusqu’en 1850, date à laquelle l’habitation fut acquise par son aïeul Pierre Balez arrivant d’Arzenc de Randon pour s’installer au Bleymard en qualité de garde-champêtre.

Parmi les documents exposés figurait un texte de Charles Balez, instituteur (1916-1984) qui raconte avec beaucoup d’émotion et d’authenticité ses vacances au Bleymard chez ses grands-parents, Eugène et Marie-Louise née Ferrier (photo ci-dessous).

Avec l’autorisation de son fils Yonne, le récit de Charles Balez est retranscrit ci-dessous.

Souvenirs d’enfance

Charles Balez – 1916-1984

Chez mon grand-père au Bleymard

Quand j’étais petit, vers 1923-1924, que j’avais de 7 à 8 ans, je restais à Marseille où mon père était venu travailler. Mais chaque année, dés le 1ᵉʳ août, en ce temps là nous n’étions en vacances que le 31 juillet, je montais en Lozère pour garder les vaches de mon grand-père. Je ne redescendais à Marseille que le 30 septembre pour la rentrée à l’école le 1ᵉʳ octobre.

Le voyage était merveilleux pour moi malgré que je sois seul et que je m’ennuyais parfois. Le train partait de la gare de Marseille vers 10 heures du soir, mon père m’accompagnait et cherchait un voyageur qui allait plus loin que Villefort car c’était là que je devais descendre du train.

En descendant du train, je me retrouvais seul dans une gare obscure vers 3 heures du matin. Je devais attendre pendant sept heures d’horloge que l’autocar, que l’on appelait à ce moment là, la voiture, vienne charger les voyageurs qui se rendaient au Bleymard, à Bagnols et à Mende. Cet autocar puait l’essence et il était rempli de voyageurs. Il y en avait même parfois sur l’impériale avec les bagages, les caisses et les bicyclettes. Aujourd’hui, ce car fait toujours le même service de Villefort à Mende, mais sa mécanique et sa carrosserie sont modernes, et il n’y a pas tant de voyageurs. Ils ne sont que un ou deux et même parfois le chauffeur se trouve seul. Le long de la route l’autocar s’arrêtait dans tous les villages. Le chauffeur allait boire un coup ou porter un petit paquet et il en profitait pour discuter avec l’hôtelière ou les clients du cabaret. Nous autres, les voyageurs, nous attendions dans la voiture. Tout cela allongeait le chemin et, pour parcourir trente kilomètres, il fallait une grosse heure.

Au Bleymard, mon grand-père se trouvait à l’arrêt que l’on appelle encore la Remise, pour rappeler le temps des diligences. J’étais heureux d’embrasser mon « papet ». Il avait sorti sa grosse montre la Cébo et il disait « 10 heures, il est à l’heure. » ou plutôt il disait « Dech ouros es a l’ouro. » car mon grand père ne parlait jamais le français. Et c’était aussi l’heure du soleil qu’il garda toute sa vie. Nous avions 500 mètres à faire pour arriver à la maison.

J’embrassais ma grand-mère et j’allais vite à l’étable voir les vaches. D’habitude il y en avait deux mais ce qui m’intéressait le plus c’était de savoir s’il y avait un ou deux veaux. S’il y avait deux veaux, il n’y aurait pas de lait pour mettre dans mon petit déjeuner le matin et il me faudrait me contenter de l’eau bouillie, avec une gousse d’ail et trempée de pain bis.

Les vaches, en ce temps là travaillaient du soir au matin, pour la fenaison pour rentrer les gerbes, pour labourer, pour aller au bois et elles ne donnaient guère de lait8 quand on les trayait le matin et le soir. S’il n’y avait qu’un veau j’étais sûr d’avoir du lait. L’enfant de la ville que j’étais se régalait avec du lait et du pain blanc et je n’aimais guère l’eau bouillie avec du pain bis.

Le même jour, mon grand-père me conduisait chez le tailleur9, et il y en avait un en ce moment-là, et il m’achetait une blouse noire ou bleue et des culottes courtes. Puis nous allions chez l’escloupié10 et il m’achetait une paire de sabots. Le soir, il les ferrait avec des fers de vaches usés11. Les vaches, en ce temps là étaient toutes ferrées des quatre pieds pour travailler. Ma grand-mère, elle, plaçait mes vêtements de la ville dans la grande armoire et je ne les revêtais que le dimanche pour aller à la messe et à la fin des vacances pour retourner à Marseille.

Combien de fois, ainsi, je suis revenu chez moi, les 30 septembre avec des souliers qui me faisaient souffrir le martyre, parce que mes pieds avaient grandi en deux mois, et pendant ce temps mes souliers de ville étaient restés tels quels.

Charles Balez

Aux périodes citées par Charles Balez ses grands-parents avaient entre 74 et 76 ans et je suppose qu’avec eux cohabitait leur fils Jérôme (34 / 36 ans) dont Charles ne parle pas.

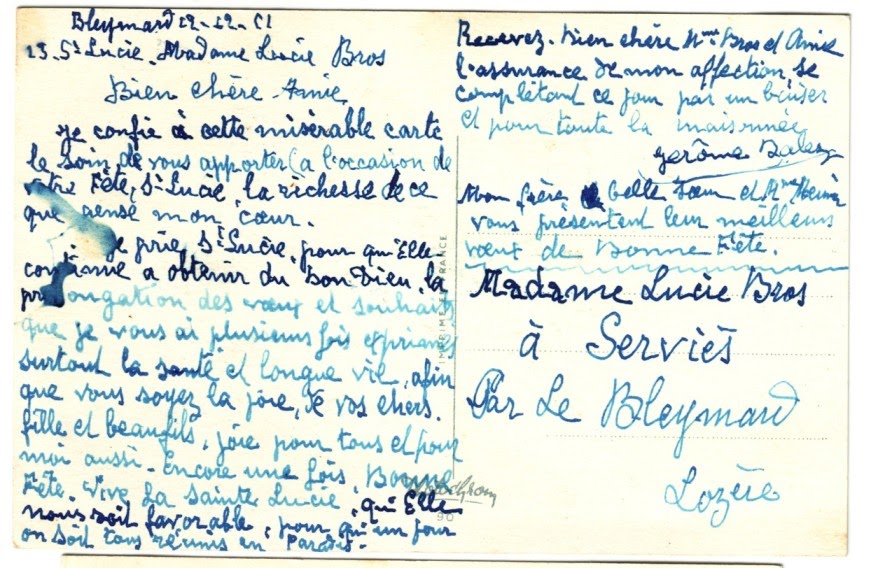

Le Jérôme (M. Jérôme Balez, de mon temps les noms, prénoms et surnoms étaient toujours précédés de l’article, « communisés » en quelque sorte) figure en bonne place parmi les gens pittoresques que j’ai eu la chance de connaître, au Bleymard (photos ci-dessous).

Célibataire, il habitait cette ancienne mais belle maison que l’on trouve en montant la Campanade, à gauche.

Il possédait, comme son père des dons de guérisseur et il va de soi que les habitants du village étaient partagés entre ceux qui y croyaient et ceux qui n’y croyaient pas.

Ma famille faisait plutôt partie des sceptiques. Cependant je me souviens très clairement d’une guérison. Ce devait être dans les années 40, un tout jeune garçon qui jouait dans la cuisine de mon oncle (l’Albert, ami et classard du Jérôme) se renversa une casserole de lait bouillant sur sa jambe nue. Mon oncle et le père enveloppèrent le gamin hurlant de douleur dans une couverture et se précipitèrent vers la Campanade chez le Jérôme. Ce dernier, racontèrent-ils après leur retour, en quelques secondes, « coupa le feu » qui se propageait en vilaines cloques sur la cuisse du malheureux dont les cris et pleurs ne tardèrent pas à cesser. Quelques jours après, il ne subsistait aucune trace de brûlure et notre scepticisme fut quelque peu ébranlé.

Dans les années 40, mon cousin, Joseph, et moi-même, assistés d’une brouette, livrions périodiquement une bonbonne de vin au Jérôme. Nous étions délicieusement effrayés compte-tenu des légendes qui courraient sur lui, de son aspect et de la quasi obscurité qui, me semble-t-il, régnait dans la maison… Mais il se montrait très gentil, très souriant, et il nous impressionnait par sa culture (qu’il faut peut-être, jauger à l’aune de notre inculture, mais le texte de la carte ci-dessous témoigne à la fois d’une élévation d’esprit certaine et des problèmes causés par la déformation de ses mains).

Il nous faisait asseoir à la table placée devant la fenêtre et demandait à sa bonne, ou gouvernante, dont j’ai oublié le nom, de nous servir une tasse de café ou un verre de grenadine. Il discutait volontiers avec nous, surtout avec mon cousin plus âgé, et nous montrait des lettres et cartes postales de remerciement qu’il recevait de partout en France.

Lorsque nous le quittions il nous glissait un pièce de monnaie, aussi à l’issue de la première livraison nous étions toujours volontaires.

Des détails avaient frappé l’enfant que j’étais, d’abord ses mains déformées et recroquevillées, je suppose par l’arthrose, et surtout un système de cordes, poulies et contrepoids qu’il avait installé de manière à ce que la porte d’entrée se ferme automatiquement !

Il est décédé en 1953 et son neveu Yonne a bien voulu me confier les photos de la famille Balez que l’on peut consulter sur la page des anciennes photos de famille.

- « Ah ! Qu’elle vienne pas me faire c… celle-la aussi ! » ↩︎

- La fabrique, au sein d’une paroisse, désigne les laïcs chargés de gérer les biens et revenus de l’église et d’assurer l’entretien des bâtiments. ↩︎

- À cette époque l’antisémitisme sévissait en France, au point d’être banalisé. Au Bleymard, de même que M. Jourdain pratiquait la prose, on pratiquait, sans le savoir, un racisme inconscient, et j’oserai dire, bon enfant, sans voir de mal à qualifier de juif toute personne près de ses sous. ↩︎

- « Il ne te paiera jamais, peut-être il te donnera un litre de piquette et encore ce n’est pas sûr ! » ↩︎

- « Monsieur le curé, venez vite, le Jésus est mort !! » ↩︎

- « Que faites vous ici Monsieur le curé, je ne suis pas mort, ni envie (de l’être). Ça sera pour une autre fois. » ↩︎

- « Eh bien, nous sommes encore loin de Pâques et pourtant le Jésus est déjà ressuscité ! » ↩︎

- Mais quel lait ! ↩︎

- Le Félix Farges. ↩︎

- Le Buisson qui habitait au bas de la Campanade. ↩︎

- Comme c’est vrai ! Il y avait toute une hiérarchie dans les sabots selon l’usage ou les moyens du « saboté » : avec ou sans bride, vernis ou non, ferrés ou non ferrés… ↩︎